蛋白质和脂肪是鱼类生长和发育过程中所必需的重要营养素,蛋白质脂肪比是饲料中蛋白质与脂肪关系的重要指标,影响着鱼类的生长、摄食,营养物质的转化、消化和鱼体的组成成分[1,2,3,4]。鱼类不同生长发育阶段对营养素的需求量、代谢机制等有一定的差异[5,6,7,8],在相同配方下,不同生长阶段的同种鱼类对蛋白质脂肪比需要量的研究还未见报道。本试验拟在相同的饲料配方模式下,重点研究3个生长阶段团头鲂(Megalobrama amblycephala)全鱼蛋白质含量、肌肉氨基酸组成、全鱼脂肪含量、肌肉脂肪酸组成与饲料蛋白质脂肪比的关系,旨在从鱼体营养组成、对营养物质积累的角度探讨团头鲂在不同生长阶段对饲料蛋白质脂肪比、饲料蛋白质与脂肪的需求和代谢差异。

1 材料与方法 1.1 试验鱼和饲养管理养殖试验选择平均体重分别为(10.37±0.69) g/尾、(35.07±0.45) g/尾、(101.65±1.82) g/尾的3个生长阶段的团头鲂,分别代表小鱼种、中鱼种和育成鱼阶段。由于小鱼种阶段鱼体较小,不适于采用网箱养殖,故选择在苏州大学室内循环水族系统中养殖;中鱼种和育成鱼的养殖试验则在浙江一星饲料集团海盐试验基地池塘网箱中进行。

在试验设计时,主要考虑3个生长阶段试验鱼规格及其季节性与实践生产的基本对应关系。在实际生产时,团头鲂当年鱼苗在9月份达到均重10 g/尾;第2年3、4月份投放的团头鲂鱼种均 重在30~50 g/尾;养殖到7月份左右,均重达到100 g/尾以上,进入育成鱼阶段。

每个生长阶段的养殖试验均设置6个试验组(每组4个重复),分别投喂6种不同蛋白质脂肪比的试验饲料。

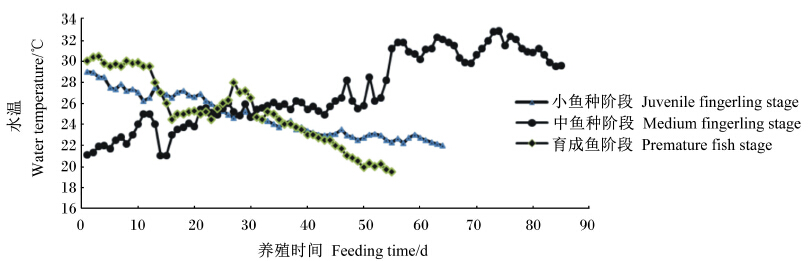

小鱼种阶段在室内循环养殖系统中进行,以重复为单位饲养于养殖桶中,单桶直径70 cm,养殖容积0.23 m3,每桶放养20尾。以曝气的自来水为水源,每天换水量为总水量的1/3。养殖时间为2012年9月12日至2012年11月14日(共计64 d),水温22~29 ℃,养殖期间水温逐渐下降(图1)。中鱼种和育成鱼阶段在池塘网箱中养殖,以重复为单位饲养于规格为1.0 m×1.5 m×2.0 m的网箱中,每个网箱放养20尾。中鱼种养殖时间为2012年5月6日至2012年7月29日(共计85 d),水温21.0~32.9 ℃,养殖期间水温逐渐升高(图1)。育成鱼养殖时间为2012年8月31日至2012年10月25日(共计56 d),水温19.5~29.6 ℃,养殖期间水温逐渐下降(图1)。

| 图1 3个阶段养殖期间水温日变化

Fig.1 Diumal variation of water temperature in 3 stages during feeding period |

3个生长阶段的养殖试验期间,水体溶氧浓度>6.5 mg/L,pH 7.2~8.0,氨氮浓度<0.2 mg/L,亚硝酸盐浓度<0.01 mg/L,硫化物浓度<0.05 mg/L。

1.2 试验饲料试验选用酪蛋白、秘鲁鱼粉为蛋白质源,豆油、大豆卵磷脂为脂肪源,糊精和淀粉为糖源,用微晶纤维素平衡配方比例配制6种不同蛋白质脂肪比的试验饲料,其组成及营养水平见表1。实测6种试验饲料蛋白质脂肪比分别为2.63(P26.93/L10.24;P为饲料蛋白质百分含量,L为饲料脂肪百分含量)、3.20(P28.50/L8.91)、4.07(P30.09/L7.39)、5.33(P31.63/L5.93)、7.25(P33.78/L4.66)、10.64(P35.63/L3.35)。饲料中脂肪含量(y,%)与蛋白质含量(x,%)的关系式为:y=-0.794 9x+31.46,R2=0.99。

| 表1 试验饲料组成及营养水平(干物质基础) Table 1 Composition and nutrient levels of experimental diets (DM basis) |

为保持各试验饲料中氨基酸平衡模式一致,不同蛋白质水平试验饲料中的鱼粉、酪蛋白按照相同的比例变化,组间变化幅度均为6%。大豆卵磷脂水平在各试验饲料中保持一致,豆油按照等距离浓度梯度进行调整。

饲料原料经粉碎过60目筛,用绞肉机制成直径1.5 mm粗细的条状料,再切成2~3 mm长的颗粒,置于阴凉处风干,待饲料不相互粘连,水分含量在20%~25%的时候,将饲料放入-20 ℃冰柜保存。每次使用时,将饲料从冰柜中拿出来后,自然升温到常温后再投喂。实际使用的饲料量按照干重计算。

采用酸水解法利用氨基酸全自动分析仪测定各试验饲料的氨基酸组成,结果见表2。各试验饲料中,必需氨基酸总量(∑EAA)、氨基酸总量(∑AA)随着饲料蛋白质脂肪比和粗蛋白质含量的增加而增加;但是,∑EAA占∑AA百分比、∑EAA占粗蛋白质的百分比在各试验饲料中保持一致,表明各试验饲料中必需氨基酸模式是一致的。

| 表2 试验饲料的氨基酸组成(干物质基础) Table 2 Amino acid composition of experimental diets (DM basis) |

采用气相色谱法测定、归一法定量得到各组试验饲料中脂肪酸的实测值,见表3。由于各组饲料中豆油及鱼粉比例有差异,所以脂肪酸组成也有差异。

| 表3 试验饲料的脂肪酸组成(干物质基础) Table 3 Fatty acid composition of experimental diets (DM basis) |

养殖试验结束时,禁食24 h,从每个养殖桶或网箱随机取3尾鱼测定粗蛋白质和粗脂肪含量,粗蛋白质含量采用凯氏定氮法测定,粗脂肪含量采用索氏抽提法测定。

另在每个养殖桶或网箱中随机取3尾鱼,取鱼体侧线鳞以上肌肉(不含红色肉)用于测定肌肉氨基酸组成和脂肪酸组成。样品采用冷冻干燥方法干燥。样品经过盐酸水解后,采用S-433D型氨基酸全自动分析仪(德国SYKAM公司)测定氨基酸组成。采用氯仿-甲醇方法,样品在4 ℃冰箱浸提24 h后,离心、蒸发溶剂后得到肌肉脂肪,参照GB 9695.2—88,采用GC-14C型气相色谱仪(日本岛津公司)测定脂肪酸含量,脂肪酸组成采用归一法定量,以百分比(%)表示。

1.4 计算公式特定生长率=100×(ln末均重-ln初均重)/饲养天数;

饲料系数=饲料摄入量/(终末体重-初始体重);

蛋白质沉积率=100×全鱼增重蛋白质含量/( 摄入饲料总重×饲料蛋白质含量)

(式中:全鱼增重蛋白质含量=试验结束时鱼体总重×试验结束时全鱼蛋白质

含量-试验开始时鱼体

总重×试验开始时全鱼蛋白质含量)。

1.5 数据处理试验结果采用平均值±标准差(mean±SD)表示,用SPSS 17.0软件进行统计分析,在单因素方差分析的基础上,采用Duncan氏法多重比较检验组间差异显著性,以P<0.05表示差异显著。

2 结果与分析 2.1 饲料蛋白质脂肪比对团头鲂生长性能的影响由表4可知,随着饲料蛋白质脂肪比的增加,3个阶段团头鲂的特定生长率均呈先升后降的趋势,在5.33组达到最高值;蛋白质沉积率呈现相同的变化趋势;饲料系数则随着饲料蛋白质脂肪比的增加均呈先降后升的趋势,且均在5.33组获得最低值。

| 表4 饲料蛋白质脂肪比饲料对团头鲂生长性能的影响 Table 4 Effects of dietary protein/lipid ratio on growth performance of blunt snout bream |

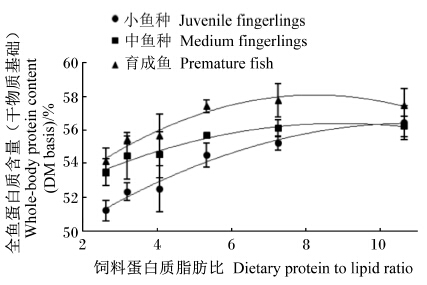

图2显示了小鱼种、中鱼种和育成鱼全鱼蛋白质含量与饲料蛋白质脂肪比的关系。

| 图2 饲料蛋白质脂肪比与团头鲂全鱼蛋白质含量的关系 Fig.2 Relationship between dietary protein to lipid ratio and protein content in whole-body of blunt snout bream |

由图2可知,在相同的饲料配方模式下,随着团头鲂鱼体个体的增大,其全鱼蛋白质含量呈现增加的趋势,即小鱼种<中鱼种<育成鱼。3个阶段全鱼蛋白质含量与饲料蛋白质脂肪比的关系结果显示,3个阶段的团头鲂全鱼蛋白质含量与饲料蛋白质脂肪比均具有正相关关系,全鱼蛋白质含量(y)与饲料蛋白质脂肪比(x)的回归方程如下:小鱼种为y=-0.073 2x2+1.598 6x+47.657(R2=0.974);中鱼种为y=-0.068 5x2+1.222 4x+50.917(R2=0.961);育成鱼为y=-0.118 4x2+1.951x+50.003(R2=0.955)。依据回归方程和试验饲料中蛋白质含量与脂肪含量的关系式,计算得到全鱼蛋白质含量达到最大时饲料蛋白质脂肪比分别为:小鱼种10.64(P35.63/L3.35)、中鱼种8.93(P34.69/L3.89),育成鱼8.24(P34.34/L4.17),结果显示,小鱼种阶段的全鱼蛋白质含量与饲料蛋白质脂肪比相关性更大,而中鱼种、育成鱼阶段则在达到最大值后趋于平稳。

上述结果表明,团头鲂全鱼蛋白质含量随鱼体生长而增加,全鱼蛋白质含量受到饲料蛋白质脂肪比的正相关性影响,且鱼种个体越小受影响的程度越大,对饲料蛋白质的依赖性越强;到一定生长阶段后,饲料蛋白质脂肪比即使再增加,全鱼蛋白质含量也趋于稳定。

2.2.2 肌肉氨基酸组成与饲料蛋白质脂肪比的关系养殖试验结束时,测定了各组鱼体肌肉氨基酸组成,结果见表5。结果显示:1)在不同饲料蛋白质脂肪比下,均为小鱼种肌肉各氨基酸含量最高,其次为中鱼种,育成鱼的最小,表现为随着团头鲂的生长,肌肉中各氨基酸含量有减少的趋势。这种趋势性的变化在氨基酸特征分析值如∑EAA、∑EAA占∑AA百分比等上更为明显。2)随着饲料蛋白质脂肪比的增加,3个阶段的团头鲂肌肉氨基酸组成没有明显变化,但显示出一定的变化趋势,如赖氨酸(Lys)、∑EAA、∑AA、∑EAA占∑AA百分比等在饲料蛋白质脂肪比为4.07(P30.09/L7.39)~5.33(P31.63/L5.93)时较高,之后趋于稳定。3)3个阶段团头鲂肌肉必需氨基酸和总氨基酸模式与饲料氨基酸模式具有较大的相关性,其相关系数R1和R2在饲料蛋白质脂肪比为4.07(P30.09/L7.39)~5.33(P31.63/L5.93)时较高,之后趋于稳定。

| 表5 各组团头鲂肌肉氨基酸组成(干物质基础) Table 5 Amino acid composition in muscle of blunt snout bream in different groups (DM basis) |

上述结果是在相同的饲料配方模式且不同蛋白质脂肪比饲料中氨基酸模式基本一致的条件下得到的结果,显示小鱼种阶段肌肉∑AA,尤其是∑EAA要高于更大规格的鱼种,在营养上需要更多的必需氨基酸;适宜的饲料蛋白质脂肪比有利于团头鲂肌肉氨基酸,尤其是必需氨基酸的沉积,有利于团头鲂的生长和发育。

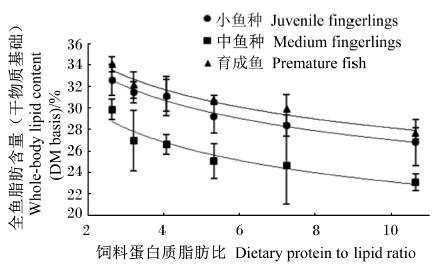

2.3 团头鲂全鱼脂肪含量与肌肉脂肪酸组成 2.3.1 全鱼脂肪含量与饲料蛋白质脂肪比的关系图3显示了小鱼种、中鱼种和育成鱼全鱼脂肪含量与饲料蛋白质脂肪比的关系。

| 图3 饲料蛋白质脂肪比与团头鲂鱼全鱼脂肪含量的关系 Fig.3 Relationship between dietary protein to lipid ratio and lipid content in whole-body of blunt snout bream |

由图3可知,在相同的饲料配方模式下,不同生长阶段团头鲂全鱼脂肪含量有一定的差异,表现为育成鱼>小鱼种>中鱼种,这既可能是团头鲂生长阶段脂肪沉积的差异,也可能是由于养殖季节的差异所致,因为育成鱼和小鱼种阶段的养殖试验是在秋季进行,水温逐渐下降,而中鱼种阶段的养殖试验是在夏季进行,水温逐渐升高。3个阶段团头鲂全鱼脂肪含量随着饲料蛋白质脂肪比的增加、饲料脂肪含量的减少而下降,呈现幂函数相关关系,3个阶段全鱼脂肪含量(y)与饲料蛋白质脂肪比(x)的回归方程如下:小鱼种为y=37.294x-0.14(R2=0.984);中鱼种为y=33.584x-0.163(R2=0.918);育成鱼为y=38.038x-0.131(R2=0.950)。

2.3.2 肌肉脂肪酸组成与饲料蛋白质脂肪比的关系在试验结束时,测定各组团头鲂肌肉脂肪酸组成,结果见表6。结果显示:1)随着饲料蛋白质脂肪比的增加、饲料脂肪含量的减少,3个阶段团头鲂肌肉饱和脂肪酸总量(∑SFA)和单不饱和脂肪酸总量(∑MUFA)逐渐增加,而多不饱和脂肪酸总量(∑PUFA)则逐渐下降。3个阶段团头鲂肌肉脂肪酸中∑PUFA>∑MUFA>∑SFA的顺序发生逆转(∑PUFA≤∑MUFA或∑SFA)时饲料蛋白质脂肪比有差异,小鱼种为≤7.25(P33.78/L4.66)、中鱼种为≤5.33(P31.63/L5.93)、育成鱼为≤3.20(P28.50/L8.91)。对比表3中饲料脂肪酸组成,也是随着饲料蛋白质脂肪比的增加,∑SFA逐渐增加,∑MUFA差异不大,而∑PUFA逐渐减少,但是,饲料中整体上始终维持着∑PUFA(59.18%~55.37%)>∑MUFA(22.71%~22.92%)>∑SFA(18.11%~21.71%)的顺序,饲料中脂肪含量越高,上述关系保持的应该是越稳定,但是,小鱼种在饲料脂肪含量减少到4.66%以后、中鱼种在减少到5.93%以后、育成鱼在减少到8.91%以后,肌肉中的脂肪酸才发生∑PUFA≤∑MUFA或∑SFA的转折形变化,说明团头鲂育成鱼改变肌肉脂肪酸组成的能力要强于中鱼种,更强于小鱼种。2)各组团头鲂肌肉中n-6总量(∑n-6)显著高于n-3总量(∑n-3),然而,随着饲料蛋白质脂肪比的增加、饲料脂肪含量的减少,∑n-3逐渐增加而∑n-6逐渐减少,导致∑n-3/∑n-6逐渐增加。对比表3中饲料脂肪酸组成,试验饲料中∑n-6显著高于∑n-3;随着饲料蛋白质脂肪比的增加、饲料脂肪含量的减少,∑n-3逐渐增加、而∑n-6则逐渐减少。3)对比表3中饲料脂肪酸组成,饲料中n-6系列脂肪酸共检测出3种,从组成比例上看,C18 ∶ 2n-6含量总体在40%以上,其余2种(γ-C18 ∶ 3n-6、C20 ∶ 4n-6)总和不足0.5%。但试验结束后,从团头鲂肌肉脂肪酸组成上看,首先增加了1种n-6系列脂肪酸即C20 ∶ 3n-6,其次,γ-C18 ∶ 3n-6、C20 ∶ 4n-6组成比例均有所增加,尤以C20 ∶ 4n-6明显。饲料中n-3系列脂肪酸共检测出3种,分别为α-C18 ∶ 3n-3、C20 ∶ 5n-3、C22 ∶ 6n-3,试验结束后3个阶段团头鲂在肌肉中均增加了1种n-3系列脂肪酸,即C20 ∶ 3n-3(分别占小鱼种、中鱼种、育成鱼阶段团头鲂肌肉脂肪酸总量的0.20%、0.11%~0.18%、0.10%~0.15%)。

| 表6 各组团头鲂肌肉脂肪酸组成(干物质基础) Table 6 Fatty acid composition in muscle of blunt snout bream in different groups (DM basis) |

鱼体化学组成是在生长发育过程中,食物(饲料)经过消化吸收并在体内经过代谢、转化沉积的结果,既反映了鱼体生长发育和代谢的结果,也反映出了鱼体对于来自于食物(饲料)的营养需要量的差异。在不同生长发育阶段,内因(如鱼体在不同生长发育时期的代谢规律)和外因(如饲料营养水平、水温、水域环境)共同影响着鱼体自身的物质和能量代谢、营养物质的沉积以及对饲料中营养物质的需要量[5, 9, 10, 11, 12]。鱼类是变温动物,其代谢特征、生长发育水平等受到环境温度、季节性变化的影响很大。本试验是在相同的饲料配方模式下,使用相同的试验饲料对3个不同生长阶段的团头鲂进行养殖试验,全鱼蛋白质含量、肌肉氨基酸组成、全鱼脂肪含量和肌肉脂肪酸组成的变化,可以反映团头鲂在不同生长发育阶段对于饲料营养物质和能量的需求差异,还可反映鱼体不同生长阶段体内物质和能量代谢的基本特征。

3.1 饲料蛋白质脂肪比对团头鲂生长性能的影响饲料中的蛋白质和脂肪应保持适宜的比例,比例过高或过低都会影响营养物质利用效率,并可能引起养殖鱼类生长抑制。本试验中,3个阶段的试验结果呈现一个共性的趋势,饲喂较低蛋白质脂肪比即低蛋白质、高脂肪水平的饲料(饲料蛋白质脂肪比为2.63、3.20的组)的团头鲂生长受到抑制,特定生长率和蛋白质沉积率较低,表明团头鲂对饲料蛋白质脂肪比以及对饲料蛋白质和脂肪含量均有一个最适宜的需要量,在饲料蛋白质供给不足的情况下,即使增加饲料中脂肪含量、增加脂肪来源的能量也难以满足需要,不能获得最佳的生长效果。当饲料中蛋白质过量,例如饲料蛋白质脂肪比增加到7.25、10.64时,团头鲂的特定生长率和蛋白质沉积率均出现下降的趋势,如育成鱼阶段的蛋白质沉积率从5.33组的54.26%分别显著下降到7.25组、10.64组的49.16%、45.13%,表明饲料中过高的蛋白质并没有完全地贡献给生长,而可能作为能量被消耗。

3.2 团头鲂全鱼蛋白质含量、肌肉氨基酸组成主要受生长阶段的影响3个阶段团头鲂全鱼蛋白质含量的变化结果表明,小鱼种、中鱼种阶段全鱼蛋白质含量低于育成鱼,但全鱼蛋白质含量受饲料蛋白质脂肪比的影响更大,随着饲料蛋白质脂肪比、饲料蛋白质含量的增加,小鱼种团头鲂全鱼蛋白质含量持续增加,在本试验饲料蛋白质脂肪比达最高值(10.64)时,全鱼蛋白质含量达到最高;而中鱼种、育成鱼则分别在饲料蛋白质脂肪比为8.93(P34.69/L3.89)、8.24(P34.34/L4.17)时达到最高,之后趋于稳定。上述结果显示出团头鲂鱼种个体越小,对饲料蛋白质的需求越大。

按照遗传信息表达的“中心法则”,全鱼蛋白质的合成是受遗传控制的,但是在不同生长发育阶段,遗传信息的表达有一定的差异,体内合成的蛋白质种类和数量有一定的差异,可以通过全鱼蛋白质种类、氨基酸组成及其含量差异表现出来。本试验中,同一饲料蛋白质脂肪比下3个阶段团头鲂饲喂的是相同的饲料,不同饲料蛋白质脂肪比饲料的氨基酸模式是一致的。但是,从团头鲂肌肉氨基酸组成结果可以发现,团头鲂鱼种个体越小,鱼体肌肉氨基酸的沉积量越大,表现为∑AA、∑EAA越大,即使饲料蛋白质脂肪比不同、饲料蛋白质含量不同,在各组中均表现为小鱼种的∑EAA、∑AA、∑EAA/∑AA最高,中鱼种次之,而育成鱼最低。上述结果表明随着团头鲂个体的生长,肌肉必需氨基酸的沉积量逐渐下降。

同时,鱼体肌肉氨基酸的沉积量还受到饲料的一定影响,表现为在适宜的饲料蛋白质脂肪比下,即本试验中在4.07(P30.09/L7.39)~5.33(P31.63/L5.93)时可以获得较高的肌肉必需氨基酸沉积量。肌肉必需氨基酸沉积量反映了鱼体对于饲料中必需氨基酸的需求量,上述结果显示出团头鲂鱼种个体越小,对饲料中必需氨基酸的需求量越大。

本试验结果显示,团头鲂鱼种个体越小,全鱼蛋白质含量越低,但肌肉氨基酸,尤其是必需氨基酸含量越高。该结果表明,团头鲂全鱼蛋白质含量、肌肉氨基酸组成主要受生长阶段的影响。

3.3 团头鲂全鱼脂肪含量受饲料蛋白质脂肪比、饲料脂肪含量的影响较大,同时也受到水温变化的影响本试验中,团头鲂3个阶段全鱼脂肪含量的差异没有如全鱼蛋白质含量那样表现出小鱼种<中鱼种<育成鱼的顺序,而是表现为中鱼种<小鱼种<育成鱼的顺序,且育成鱼、小鱼种全鱼脂肪含量要高于中鱼种很多。全鱼脂肪的沉积除了受生长阶段、鱼体自身代谢机制的影响外,受饲料脂肪含量、水温和季节性的影响也较大。小鱼种和育成鱼阶段的养殖试验是在秋季进行,试验期间水温逐渐降低,鱼体可能具有沉积脂肪作为能量储备的特性,因此,团头鲂小鱼种、育成鱼阶段全鱼脂肪含量较高;而中鱼种阶段的养殖试验是在夏季进行,水温逐渐升高,故全鱼脂肪含量低于小鱼种和育成鱼阶段。

团头鲂小鱼种、中鱼种和育成鱼3个阶段,随着饲料蛋白质脂肪比的增加、饲料脂肪含量的减少,沉积的脂肪量均是逐渐降低的,3个阶段全鱼脂肪含量变化的趋势基本一致,均表现为与饲料中蛋白质脂肪比呈现幂函数关系(小鱼种、中鱼种、育成鱼阶段相关系数R2分别为0.984、0.918、0.950),没有呈现为直线线性关系,表明全鱼脂肪含量受到饲料脂肪含量影响较大,但不是完全受饲料脂肪含量的影响。

3.4 团头鲂肌肉脂肪酸组成与饲料中脂肪酸组成不完全一致,鱼体具备一定的转化饲料脂肪酸的能力分析3个阶段团头鲂肌肉脂肪酸组成和含量的变化可以更好的分析鱼体沉积饲料脂肪、自我调整脂肪酸组成的能力。

从整体上看,3个阶段团头鲂肌肉脂肪酸组成和含量与饲料脂肪酸组成和含量保持了很强的相关性,主要表现在,随着饲料蛋白质脂肪比的增加、饲料脂肪含量的减少,各组肌肉脂肪酸组成上∑SFA、∑MUFA、∑PUFA、∑n-3、∑n-6、∑n-3/∑n-6的变化趋势与饲料中对应的脂肪酸组成变化趋势基本一致,即肌肉中∑SFA、∑MUFA逐渐增加,而∑PUFA则逐渐下降;在不饱和脂肪酸中,∑n-3逐渐增加,∑n-6逐渐减少,且∑n-6高于∑n-3。

但是,3个阶段团头鲂肌肉脂肪酸组成没有完全与饲料中脂肪酸组成保持一致,有一定程度的改变,且不同生长阶段团头鲂改变肌肉脂肪酸组成的能力有一定的差异。

有研究报道,淡水鱼类体内含有转化酶反应系统,具有一定的将C18 ∶ 2n-6和C18 ∶ 3n-3分别转化为长链的n-6和n-3系列脂肪酸的能力[13]。本试验中,各组肌肉中C18 ∶ 1n-9含量较对应饲料中均明显增加,成为团头鲂肌肉中主要的不饱和脂肪酸,表明团头鲂可以自身转化合成n-9系列脂肪酸。试验结束后团头鲂肌肉脂肪酸中增加了C20 ∶ 3n-6、C20 ∶ 3n-3,其次,γ-C18 ∶ 3n-6、C20 ∶ 4n-6组成比例均有所增加,尤以C20 ∶ 4n-6明显,表明在肌肉中团头鲂可以利用饲料中的C18 ∶ 2n-6合成γ-C18 ∶ 3n-6、C20 ∶ 3n-6、C20 ∶ 4n-6。

本试验结果还显示出,团头鲂不同生长阶段利用饲料脂肪酸进行转化、合成更长碳链脂肪酸的能力有一定的差异,主要表现在不同生长阶段团头鲂肌肉中∑SFA、∑MUFA、∑PUFA发生逆转时饲料蛋白质脂肪比有差异,小鱼种为≤7.25、中鱼种为≤5.33、育成鱼为≤3.20,显示育成鱼在较高的饲料脂肪含量(较低的饲料蛋白质脂肪比)条件下就能合成单不饱和脂肪,延长n-3、n-6脂肪酸链,而小鱼种则需要在较低的饲料脂肪含量(较高的蛋白质脂肪比)条件下才能实现脂肪酸的转化。

4 结 论① 在相同的饲料配方模式下,团头鲂全鱼蛋白质含量、肌肉氨基酸组成主要受生长阶段的影响,在一定程度上也受到饲料的影响,在饲料蛋白质脂肪比为4.07~5.33时可以获得较高的蛋白质和氨基酸沉积量。对于同一个生长阶段,全鱼蛋白质含量与饲料蛋白质脂肪比具有正相关关系。

② 团头鲂全鱼脂肪含量、肌肉脂肪酸组成受饲料脂肪含量、饲料脂肪酸组成的影响较大,同时也受到养殖水温变化的影响。对于同一个生长阶段,全鱼脂肪含量与饲料蛋白质脂肪比呈幂函数关系;低水温下鱼体沉积的脂肪量较高。

③ 与饲料脂肪酸组成相比,团头鲂肌肉脂肪酸组成有一定程度的改变,表明鱼体具备一定的转化饲料脂肪酸的能力,随着团头鲂的生长,这种能力得到增强。

| [1] | LEE S M, JEON I G, LEE J Y.Effects of digestible protein and lipid levels in practical diets on growth, protein utilization and body composition of juvenile rockfish (Sebastes schlegeli)[J]. Aquaculture, 2002, 211(1/2/3/4):227-239. ( 1) 1)

|

| [2] | KIM L O, LEE S M.Effects of the dietary protein and lipid levels on growth and body composition of bagrid catfish, Pseudobagrus fulvidraco[J]. Aquaculture, 2005, 243(1/2/3/4):323-329. ( 1) 1)

|

| [3] | 蒋广震, 刘文斌, 王煜衡, 等.饲料中蛋白脂肪比对斑点叉尾 幼鱼生长、消化酶活性及肌肉成分的影响[J]. 水产学报, 2010, 34(7):1129-1135. ( 1) 1)

|

| [4] | BISWAS B K, JI S C, BISWAS A K, et al.Dietary protein and lipid requirements for the Pacific bluefin tuna Thunnus orientalis juvenile[J]. Aquaculture, 2009, 288(1/2):114-119. ( 1) 1)

|

| [5] | 朱小明, 李少菁, 姜晓东.能量代谢研究对水产配合饲料研制和评价的应用价值[J]. 2001, 20(Suppl.1):29-35. ( 2) 2)

|

| [6] | CHEN H Y, TSAI J C.Optimal dietary protein level for the growth of juvenile grouper, Epinephelus malabaricus, fed semipurified diets[J]. Aquaculture, 1994, 119(2/3):265-271. ( 1) 1)

|

| [7] | SIDDIQUI A Q, HOWLADER M S, ADAM A A.Effects of dietary protein levels on growth, feed conversion and protein utilization in fry and young Nile tilapia, Oreochromis niloticus[J]. Aquaculture, 1988, 70(1/2):63-73. ( 1) 1)

|

| [8] | JOBLING M.Growth and metabolism[M]//TYTLER P, CAKOW P.Fish energetics:perspectives.London:Croom Helm, 1985:257-281. ( 1) 1)

|

| [9] | 王武.鱼类增养殖学[M]. 北京:中国农业出版社, 2000:23. ( 1) 1)

|

| [10] | 张媛媛, 刘波, 周传朋, 等.团头鲂对营养需求的研究进展[J]. 安徽农业科学, 2010, 38(32):18239-18241. ( 1) 1)

|

| [11] | HAARD N F.Control of chemical composition and food quality attributes of cultured fish[J]. Food Research International, 1992, 25(4):289-307. ( 1) 1)

|

| [12] | SHEARER K D.Factors affecting the proximate composition of cultured fishes with emphasis on Salmonids[J]. Aquaculture, 1994, 119(1):63-88. ( 1) 1)

|

| [13] | BELL M V, HENDERSON R J, SARGENT J R.The role of polyunsaturated fatty acids in fish[J]. Comparative Biochemistry and Physiology Part B:Comparative Biochemistry, 1986, 83(4):711-719. ( 1) 1)

|